源码之内存管理

1. 堆内和堆外内存规划

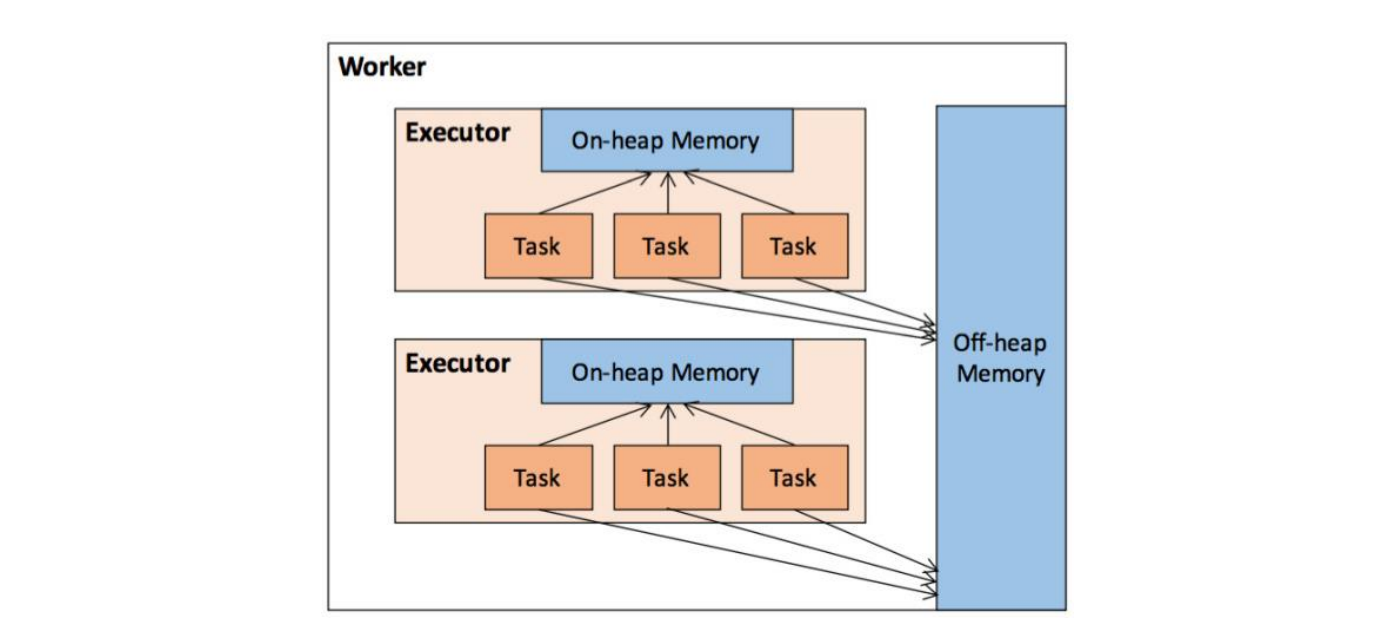

作为一个JVM进程,Executor的内存管理建立在JVM的内存管理之上,Spark对JVM的堆内(On-heap)空间进行了更为详细的分配,以充分利用内存。同时,Spark引入了堆外(Off-heap)内存,使之可以直接在工作节点的系统内存中开辟空间,进一步优化了内存的使用。堆内内存受到JVM统一管理,堆外内存是直接向操作系统进行内存的申请和释放。

1.1 堆内内存

堆内内存的大小,由Spark应用程序启动时的–executor-memory或spark.executor.memory参数配置。Executor内运行的并发任务共享JVM堆内内存,这些任务在缓存RDD数据和广播(Broadcast)数据时占用的内存被规划为存储(Storage)内存,而这些任务在执行Shuffle时占用的内存被规划为执行(Execution)内存,剩余的部分不做特殊规划,那些Spark内部的对象实例,或者用户定义的Spark应用程序中的对象实例,均占用剩余的空间。不同的管理模式下,这三部分占用的空间大小各不相同。Spark对堆内内存的管理是一种逻辑上的"规划式"的管理,因为对象实例占用内存的申请和释放都由JVM完成,Spark只能在申请后和释放前记录这些内存,我们来看其具体 流程。

申请内存流程如下: Spark在代码中new一个对象实例;

JVM从堆内内存分配空间,创建对象并返回对象引用;Spark保存该对象的引用,记录该对象占用的内存。释放内存流程如下:

- Spark记录该对象释放的内存,删除该对象的引用;

- 等待JVM的垃圾回收机制释放该对象占用的堆内内存。

我们知道,JVM的对象可以以序列化的方式存储,序列化的过程是将对象转换为二进制字节流,本质上可以理解为将非连续空间的链式存储转化为连续空间或块存储,在访问时则需要进行序列化的逆过程——反序列化,将字节流转化为对象,序列化的方式可以节省存储空间,但增加了存储和读取时候的计算开销。

对于Spark中序列化的对象,由于是字节流的形式,其占用的内存大小可直接计算,而对于非序列化的对象,其占用的内存是通过周期性地采样近似估算而得,即并不是每次新增的数据项都会计算一次占用的内存大小,这种方法降低了时间开销但是有可能误差较大,导致某一时刻的实际内存有可能远远超出预期。此外,在被Spark标记为释放的对象实例,很有可能在实际上并没有被JVM回收,导致实际可用的内存小于Spark记录的可用内存。所以Spark并不能准确记录实际可用的堆内内存,从而也就无法完全避免内存溢出(OOM,OutofMemory)的异常。

虽然不能精准控制堆内内存的申请和释放,但Spark通过对存储内存和执行内存各自独立的规划管理,可以决定是否要在存储内存里缓存新的RDD,以及是否为新的任务分配执行内存,在一定程度上可以提升内存的利用率,减少异常的出现。

1.2 堆外内存

为了进一步优化内存的使用以及提高Shuffle时排序的效率,Spark引入了堆外(Offheap)内存,使之可以直接在工作节点的系统内存中开辟空间,存储经过序列化的二进制数据。

堆外内存意味着把内存对象分配在Java虚拟机的堆以外的内存,这些内存直接受操作系统管理(而不是虚拟机)。这样做的结果就是能保持一个较小的堆,以减少垃圾收集对应用的影响。

利用JDKUnsafeAPI(从Spark2.0开始,在管理堆外的存储内存时不再基于Tachyon,而是与堆外的执行内存一样,基于JDKUnsafeAPI实现),Spark可以直接操作系统堆外内存,减少了不必要的内存开销,以及频繁的GC扫描和回收,提升了处理性能。堆外内存可以被精确地申请和释放(堆外内存之所以能够被精确的申请和释放,是由于内存的申请和释放不再通过JVM机制,而是直接向操作系统申请,JVM对于内存的清理是无法准确指定时间点的,因此无法实现精确的释放),而且序列化的数据占用的空间可以被精确计算,所以相比堆内内存来说降低了管理的难度,也降低了误差。

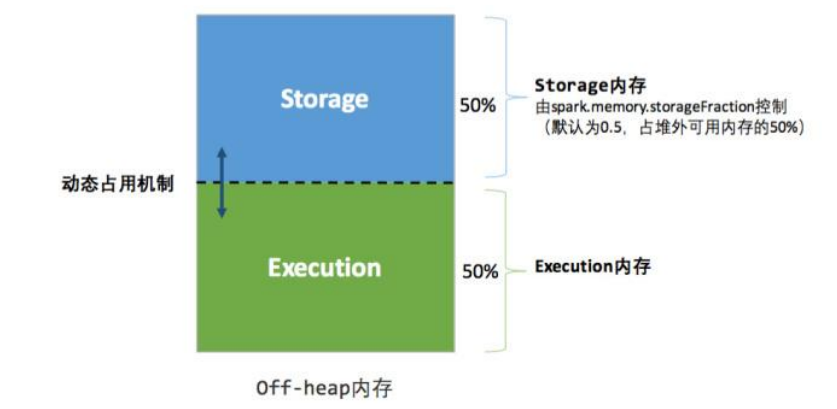

在默认情况下堆外内存并不启用,可通过配置spark.memory.offHeap.enabled参数启用,并由spark.memory.offHeap.size参数设定堆外空间的大小。除了没有other空间,堆外内存与堆内内存的划分方式相同,所有运行中的并发任务共享存储内存和执行内存。

2. 内存空间分配

2.1 静态内存管理

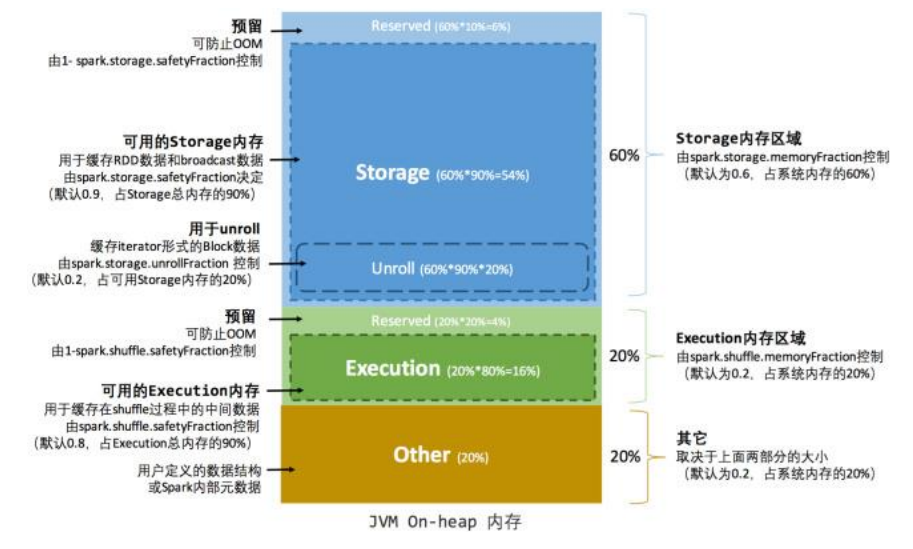

在Spark最初采用的静态内存管理机制下,存储内存、执行内存和其他内存的大小在Spark应用程序运行期间均为固定的,但用户可以应用程序启动前进行配置,堆内内存的分配如图所示:  可以看到,可用的堆内内存的大小需要按照下列方式计算:

可以看到,可用的堆内内存的大小需要按照下列方式计算:

可用的存储内存=systemMaxMemory * spark.storage.memoryFraction * spark.storage.safetyFraction

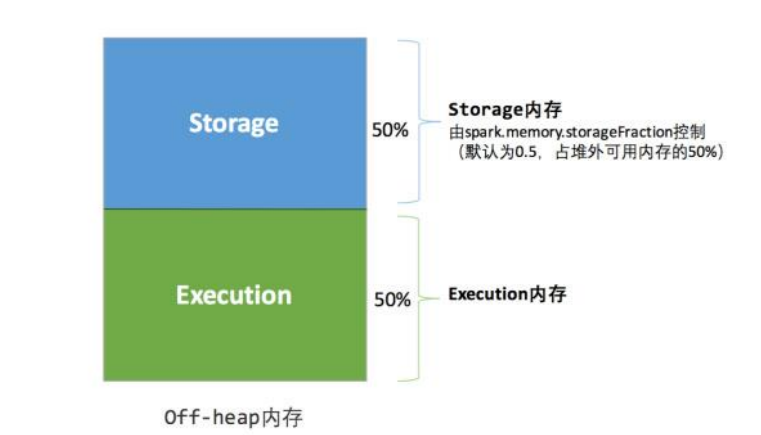

可用的执行内存=systemMaxMemory * spark.shuffle.memoryFraction * spark.shuffle.safetyFraction其中systemMaxMemory取决于当前JVM堆内内存的大小,最后可用的执行内存或者存储内存要在此基础上与各自的memoryFraction参数和safetyFraction参数相乘得出。上述计算公式中的两个safetyFraction参数,其意义在于在逻辑上预留出1-safetyFraction这么一块保险区域,降低因实际内存超出当前预设范围而导致OOM的风险(上文提到,对于非序列化对象的内存采样估算会产生误差)。值得注意的是,这个预留的保险区域仅仅是一种逻辑上的规划,在具体使用时Spark并没有区别对待,和"其它内存"一样交给了JVM去管理。Storage内存和Execution内存都有预留空间,目的是防止OOM,因为Spark堆内内存大小的记录是不准确的,需要留出保险区域。 堆外的空间分配较为简单,只有存储内存和执行内存,如下图所示。可用的执行内存和存储内存占用的空间大小直接由参数spark.memory.storageFraction决定,由于堆外内存占用的空间可以被精确计算,所以无需再设定保险区域。  静态内存管理机制实现起来较为简单,但如果用户不熟悉Spark的存储机制,或没有根据具体的数据规模和计算任务或做相应的配置,很容易造成"一半海水,一半火焰"的局面,即存储内存和执行内存中的一方剩余大量的空间,而另一方却早早被占满,不得不淘汰或移出旧的内容以存储新的内容。由于新的内存管理机制的出现,这种方式目前已经很少有开发者使用,出于兼容旧版本的应用程序的目的,Spark仍然保留了它的实现。

静态内存管理机制实现起来较为简单,但如果用户不熟悉Spark的存储机制,或没有根据具体的数据规模和计算任务或做相应的配置,很容易造成"一半海水,一半火焰"的局面,即存储内存和执行内存中的一方剩余大量的空间,而另一方却早早被占满,不得不淘汰或移出旧的内容以存储新的内容。由于新的内存管理机制的出现,这种方式目前已经很少有开发者使用,出于兼容旧版本的应用程序的目的,Spark仍然保留了它的实现。

2.2 统一内存管理

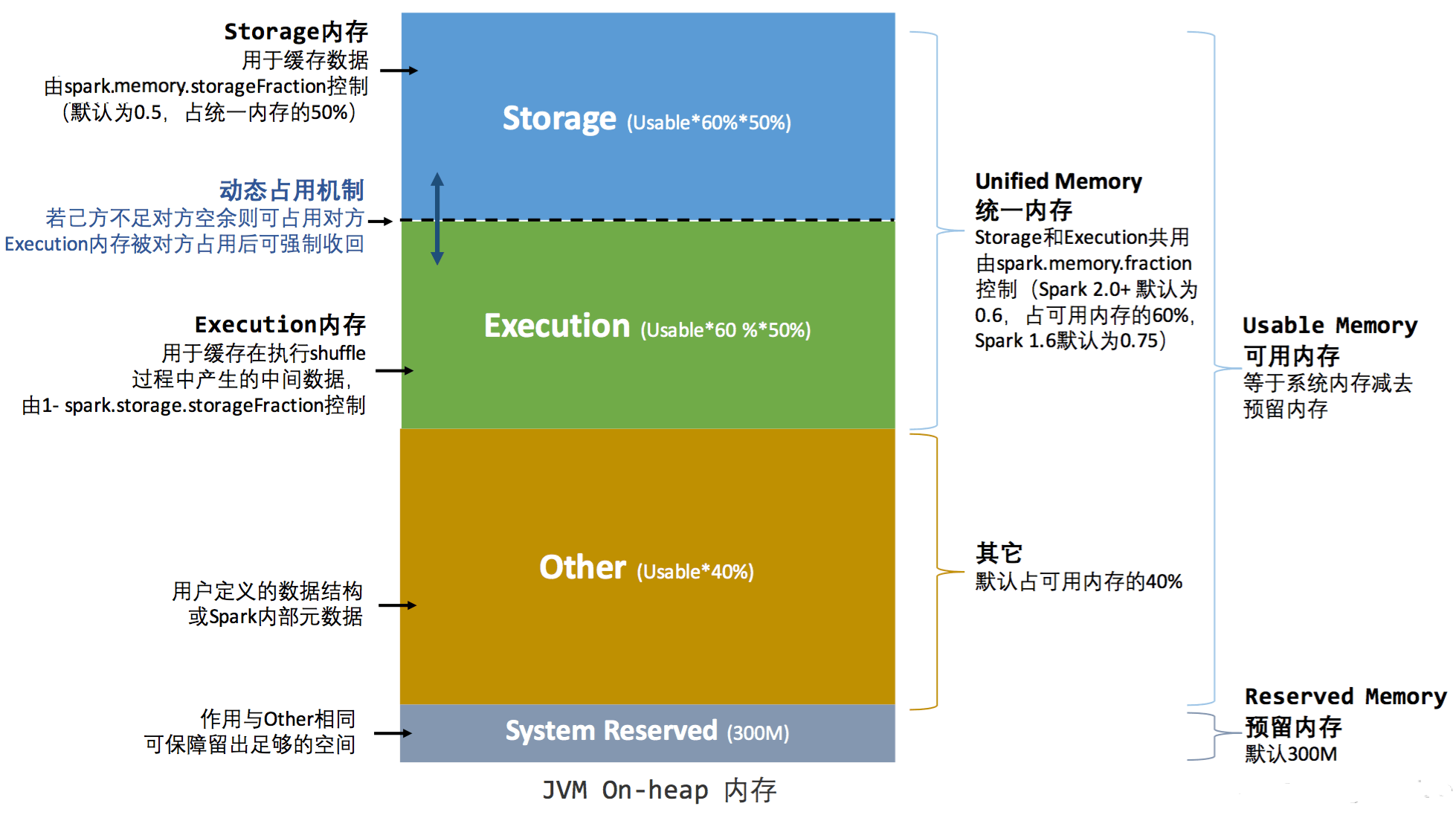

Spark1.6之后引入的统一内存管理机制,与静态内存管理的区别在于存储内存和执行内存共享同一块空间,可以动态占用对方的空闲区域,统一内存管理的堆内内存结构如图所示:  统一内存管理的堆外内存结构如下图所示:

统一内存管理的堆外内存结构如下图所示:  其中最重要的优化在于动态占用机制,其规则如下:

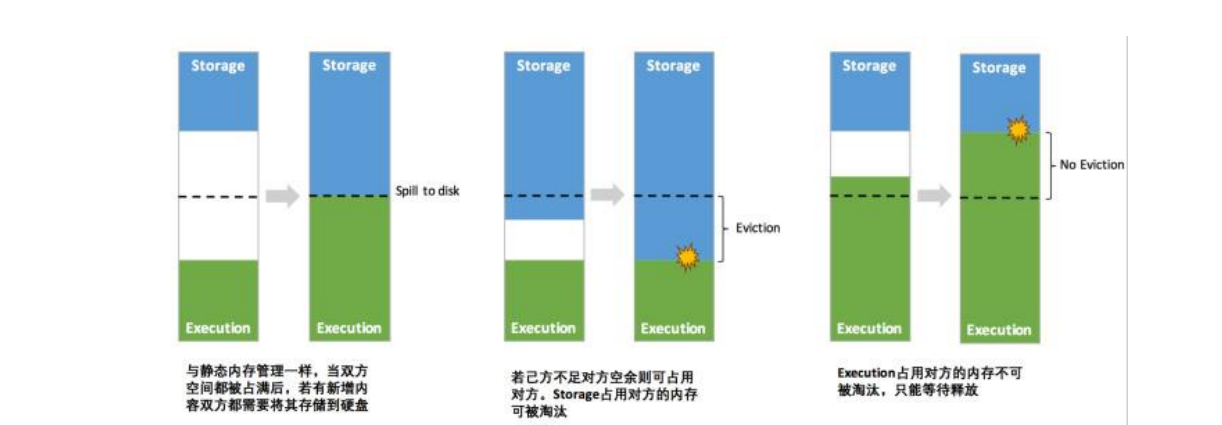

其中最重要的优化在于动态占用机制,其规则如下:

- 设定基本的存储内存和执行内存区域(spark.storage.storageFraction参数),该设定确定了双方各自拥有的空间的范围;

- 双方的空间都不足时,则存储到硬盘;若己方空间不足而对方空余时,可借用对方的空间;(存储空间不足是指不足以放下一个完整的Block)

- 执行内存的空间被对方占用后,可让对方将占用的部分转存到硬盘,然后"归还"借用的空间;

- 存储内存的空间被对方占用后,无法让对方"归还",因为需要考虑Shuffle过程中的很多因素,实现起来较为复杂。

统一内存管理的动态占用机制如图所示: 凭借统一内存管理机制,Spark在一定程度上提高了堆内和堆外内存资源的利用率,降低了开发者维护Spark内存的难度,但并不意味着开发者可以高枕无忧。如果存储内存的空间太大或者说缓存的数据过多,反而会导致频繁的全量垃圾回收,降低任务执行时的性能,因为缓存的RDD数据通常都是长期驻留内存的。所以要想充分发挥Spark的性能,需要开发者进一步了解存储内存和执行内存各自的管理方式和实现原理。

凭借统一内存管理机制,Spark在一定程度上提高了堆内和堆外内存资源的利用率,降低了开发者维护Spark内存的难度,但并不意味着开发者可以高枕无忧。如果存储内存的空间太大或者说缓存的数据过多,反而会导致频繁的全量垃圾回收,降低任务执行时的性能,因为缓存的RDD数据通常都是长期驻留内存的。所以要想充分发挥Spark的性能,需要开发者进一步了解存储内存和执行内存各自的管理方式和实现原理。

3. 存储内存管理

3.1 RDD的持久化机制

弹性分布式数据集(RDD)作为Spark最根本的数据抽象,是只读的分区记录(Partition)的集合,只能基于在稳定物理存储中的数据集上创建,或者在其他已有的RDD上执行转换(Transformation)操作产生一个新的RDD。转换后的RDD与原始的RDD之间产生的依赖关系,构成了血统(Lineage)。凭借血统,Spark保证了每一个RDD都可以被重新恢复。但RDD的所有转换都是惰性的,即只有当一个返回结果给Driver的行动(Action)发生时,Spark才会创建任务读取RDD,然后真正触发转换的执行。

Task在启动之初读取一个分区时,会先判断这个分区是否已经被持久化,如果没有则需要检查Checkpoint或按照血统重新计算。所以如果一个RDD上要执行多次行动,可以在第一次行动中使用persist或cache方法,在内存或磁盘中持久化或缓存这个RDD,从而在后面的行动时提升计算速度。

事实上,cache方法是使用默认的MEMORY_ONLY的存储级别将RDD持久化到内存,故缓存是一种特殊的持久化。堆内和堆外存储内存的设计,便可以对缓存RDD时使用的内存做统一的规划和管理。

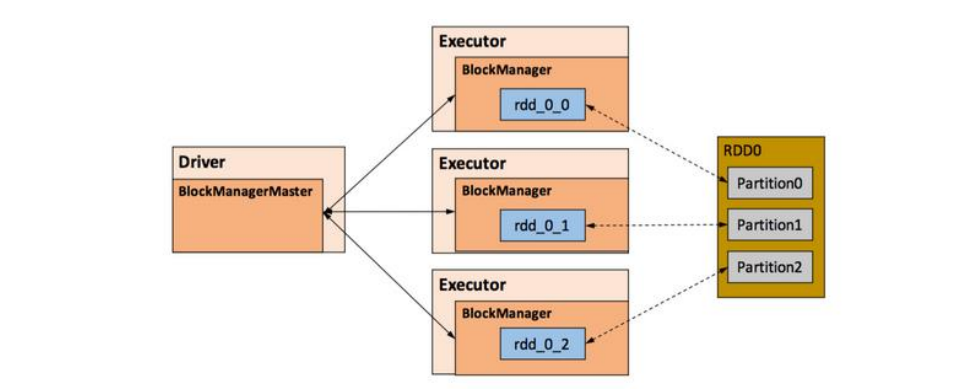

RDD的持久化由Spark的Storage模块负责,实现了RDD与物理存储的解耦合。Storage模块负责管理Spark在计算过程中产生的数据,将那些在内存或磁盘、在本地或远程存取数据的功能封装了起来。在具体实现时Driver端和Executor端的Storage模块构成了主从式的架构,即Driver端的BlockManager为Master,Executor端的BlockManager为Slave。

Storage模块在逻辑上以Block为基本存储单位,RDD的每个Partition经过处理后唯一对应一个Block(BlockId的格式为rdd_RDD-ID_PARTITION-ID)。Driver端的Master负责整个Spark应用程序的Block的元数据信息的管理和维护,而Executor端的Slave需要将Block的更新等状态上报到Master,同时接收Master的命令,例如新增或删除一个RDD。 在对RDD持久化时,Spark规定了MEMORY_ONLY、MEMORY_AND_DISK等7种不同的存储级别,而存储级别是以下5个变量的组合:

在对RDD持久化时,Spark规定了MEMORY_ONLY、MEMORY_AND_DISK等7种不同的存储级别,而存储级别是以下5个变量的组合:

classStorageLevelprivate(

privatevar_useDisk:Boolean,//磁盘

privatevar_useMemory:Boolean,//这里其实是指堆内内存

privatevar_useOffHeap:Boolean,//堆外内存

privatevar_deserialized:Boolean,//是否为非序列化

privatevar_replication:Int=1//副本个数

)Spark中7种存储级别如下:

通过对数据结构的分析,可以看出存储级别从三个维度定义了RDD的Partition(同时也就是Block)的存储方式:

➢存储位置:磁盘/堆内内存/堆外内存。如MEMORY_AND_DISK是同时在磁盘和堆内内存上存储,实现了冗余备份。OFF_HEAP则是只在堆外内存存储,目前选择堆外内存时不能同时存储到其他位置。

➢存储形式:Block缓存到存储内存后,是否为非序列化的形式。如MEMORY_ONLY是非序列化方式存储,OFF_HEAP是序列化方式存储。

➢副本数量:大于1时需要远程冗余备份到其他节点。如DISK_ONLY_2需要远程备份1个副本。

2) RDD的缓存过程

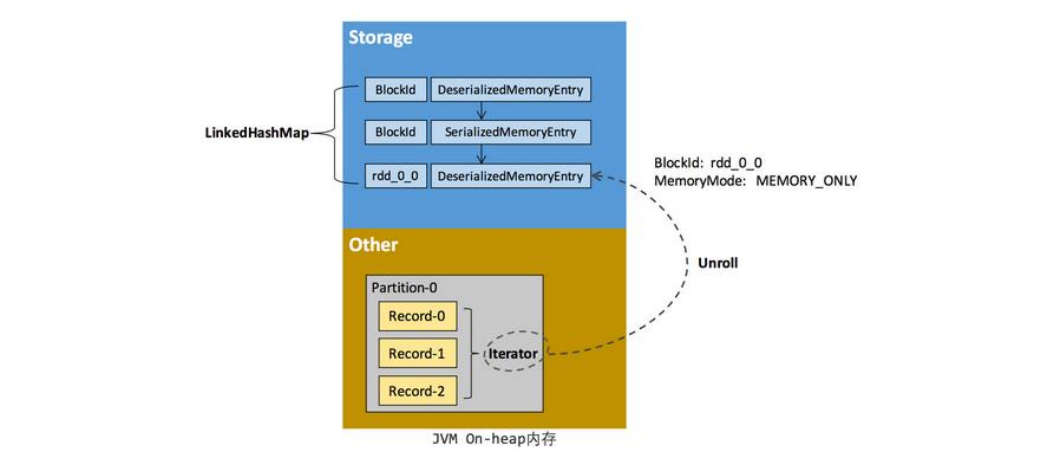

RDD在缓存到存储内存之前,Partition中的数据一般以迭代器(Iterator)的数据结构来访问,这是Scala语言中一种遍历数据集合的方法。通过Iterator可以获取分区中每一条序列化或者非序列化的数据项(Record),这些Record的对象实例在逻辑上占用了JVM堆内内存的other部分的空间,同一Partition的不同Record的存储空间并不连续。 RDD在缓存到存储内存之后,Partition被转换成Block,Record在堆内或堆外存储内存中占用一块连续的空间。将Partition由不连续的存储空间转换为连续存储空间的过程,Spark称之为"展开"(Unroll)。 Block有序列化和非序列化两种存储格式,具体以哪种方式取决于该RDD的存储级别。非 序列化的Block以一种DeserializedMemoryEntry的数据结构定义,用一个数组存储所有的对象实例,序列化的Block则以SerializedMemoryEntry的数据结构定义,用字节缓冲区(ByteBuffer)来存储二进制数据。每个Executor的Storage模块用一个链式Map结构(LinkedHashMap)来管理堆内和堆外存储内存中所有的Block对象的实例,对这个 LinkedHashMap新增和删除间接记录了内存的申请和释放。 因为不能保证存储空间可以一次容纳Iterator中的所有数据,当前的计算任务在Unroll时要向MemoryManager申请足够的Unroll空间来临时占位,空间不足则Unroll失败,空间足够时可以继续进行。 对于序列化的Partition,其所需的Unroll空间可以直接累加计算,一次申请。对于非序列化的Partition则要在遍历Record的过程中依次申请,即每读取一条Record,采样估算其所需的Unroll空间并进行申请,空间不足时可以中断,释放已占用的Unroll空间。

如果最终Unroll成功,当前Partition所占用的Unroll空间被转换为正常的缓存RDD的存储空间,如下图所示 在静态内存管理时,Spark在存储内存中专门划分了一块Unroll空间,其大小是固定的,统一内存管理时则没有对Unroll空间进行特别区分,当存储空间不足时会根据动态占用机制进行处理。

在静态内存管理时,Spark在存储内存中专门划分了一块Unroll空间,其大小是固定的,统一内存管理时则没有对Unroll空间进行特别区分,当存储空间不足时会根据动态占用机制进行处理。

3.2 淘汰与落盘

由于同一个Executor的所有的计算任务共享有限的存储内存空间,当有新的Block需要缓存但是剩余空间不足且无法动态占用时,就要对LinkedHashMap中的旧Block进行淘汰(Eviction),而被淘汰的Block如果其存储级别中同时包含存储到磁盘的要求,则要对其进行落盘(Drop),否则直接删除该Block。

存储内存的淘汰规则为:

➢被淘汰的旧Block要与新Block的MemoryMode相同,即同属于堆外或堆内内存;

➢新旧Block不能属于同一个RDD,避免循环淘汰;

➢旧Block所属RDD不能处于被读状态,避免引发一致性问题;

➢遍历LinkedHashMap中Block,按照最近最少使用(LRU)的顺序淘汰,直到满足新Block所需的空间。其中LRU是LinkedHashMap的特性。

落盘的流程则比较简单,如果其存储级别符合_useDisk为true的条件,再根据其_deserialized判断是否是非序列化的形式,若是则对其进行序列化,最后将数据存储到磁盘,在Storage模块中更新其信息。

4. 执行内存管理

执行内存主要用来存储任务在执行Shuffle时占用的内存,Shuffle是按照一定规则对RDD数据重新分区的过程,我们来看Shuffle的Write和Read两阶段对执行内存的使用:

- ShuffleWrite

若在map端选择普通的排序方式,会采用ExternalSorter进行外排,在内存中存储数据时主要占用堆内执行空间。若在map端选择Tungsten的排序方式,则采用ShuffleExternalSorter直接对以序列化形式存储的数据排序,在内存中存储数据时可以占用堆外或堆内执行空间,取决于用户是否开启了堆外内存以及堆外执行内存是否足够。 - ShuffleRead

在对reduce端的数据进行聚合时,要将数据交给Aggregator处理,在内存中存储数据时占用堆内执行空间。如果需要进行最终结果排序,则要将再次将数据交给ExternalSorter处理,占用堆内执行空间。在ExternalSorter和Aggregator中,Spark会使用一种叫AppendOnlyMap的哈希表在堆内执行内存中存储数据,但在Shuffle过程中所有数据并不能都保存到该哈希表中,当这个哈希表占用的内存会进行周期性地采样估算,当其大到一定程度,无法再从MemoryManager申请到新的执行内存时,Spark就会将其全部内容存储到磁盘文件中,这个过程被称为溢存(Spill),溢存到磁盘的文件最后会被归并(Merge)。ShuffleWrite阶段中用到的Tungsten是Databricks公司提出的对Spark优化内存和CPU使用的计划(钨丝计划),解决了一些JVM在性能上的限制和弊端。Spark会根据Shuffle的情况来自动选择是否采用Tungsten排序。

Tungsten采用的页式内存管理机制建立在MemoryManager之上,即Tungsten对执行内存的使用进行了一步的抽象,这样在Shuffle过程中无需关心数据具体存储在堆内还是堆外。每个内存页用一个MemoryBlock来定义,并用Objectobj和longoffset这两个变量统一标识一个内存页在系统内存中的地址。

堆内的MemoryBlock是以long型数组的形式分配的内存,其obj的值为是这个数组的对象引用,offset是long型数组的在JVM中的初始偏移地址,两者配合使用可以定位这个数组在堆内的绝对地址;堆外的MemoryBlock是直接申请到的内存块,其obj为null,offset是这个内存块在系统内存中的64位绝对地址。Spark用MemoryBlock巧妙地将堆内和堆外内存页统一抽象封装,并用页表(pageTable)管理每个Task申请到的内存页。Tungsten页式管理下的所有内存用64位的逻辑地址表示,由页号和页内偏移量组成:

页号:占13位,唯一标识一个内存页,Spark在申请内存页之前要先申请空闲页号。

页内偏移量:占51位,是在使用内存页存储数据时,数据在页内的偏移地址。有了统一的寻址方式,Spark可以用64位逻辑地址的指针定位到堆内或堆外的内存,整个ShuffleWrite排序的过程只需要对指针进行排序,并且无需反序列化,整个过程非常高效,对于内存访问效率和CPU使用效率带来了明显的提升。Spark的存储内存和执行内存有着截然不同的管理方式:对于存储内存来说,Spark用一个LinkedHashMap来集中管理所有的Block,Block由需要缓存的RDD的Partition转化而成;

而对于执行内存,Spark用AppendOnlyMap来存储Shuffle过程中的数据,在Tungsten排序中甚至抽象成为页式内存管理,开辟了全新的JVM内存管理机制。

5. 源码之内存

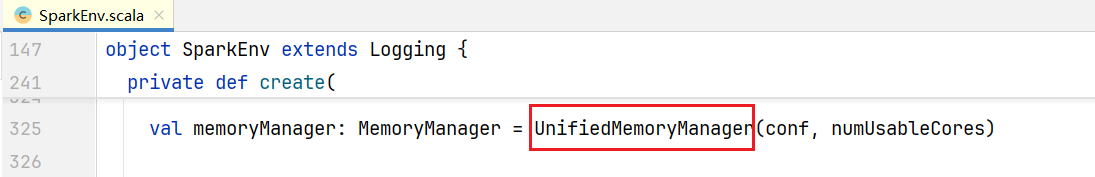

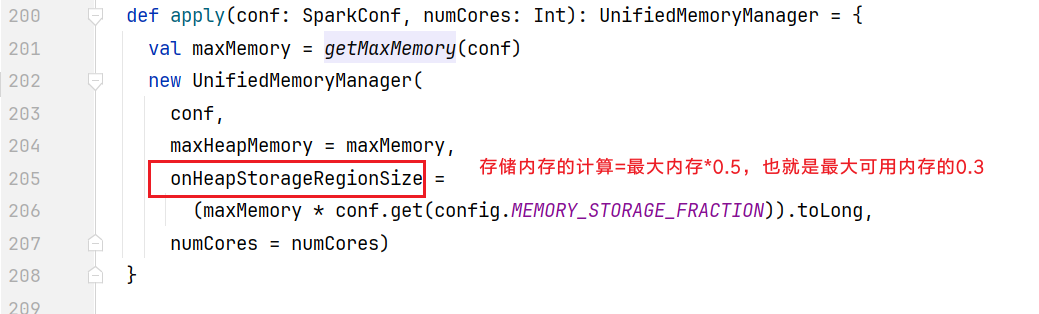

找到SparkEnv.scala,进入create()方法: UnifiedMemoryManager就是对内存管理的对象,点击进入apply()方法:

UnifiedMemoryManager就是对内存管理的对象,点击进入apply()方法:

def apply(conf: SparkConf, numCores: Int): UnifiedMemoryManager = {

// 获取配置文件得到可用最大内存

val maxMemory = getMaxMemory(conf)

new UnifiedMemoryManager(

conf,

maxHeapMemory = maxMemory,

onHeapStorageRegionSize =

(maxMemory * conf.get(config.MEMORY_STORAGE_FRACTION)).toLong,

numCores = numCores)

}点击进入getMaxMemory()方法,查看如何获取最大可用内存:

private def getMaxMemory(conf: SparkConf): Long = {

// 根据Runtime对象获得最大可用内存

val systemMemory = conf.get(TEST_MEMORY)

// reservedMemory为Spark的预留内存,默认为300M

val reservedMemory = conf.getLong(TEST_RESERVED_MEMORY.key,

if (conf.contains(IS_TESTING)) 0 else RESERVED_SYSTEM_MEMORY_BYTES)

val minSystemMemory = (reservedMemory * 1.5).ceil.toLong

if (systemMemory < minSystemMemory) {

throw new IllegalArgumentException(s"System memory $systemMemory must " +

s"be at least $minSystemMemory. Please increase heap size using the --driver-memory " +

s"option or ${config.DRIVER_MEMORY.key} in Spark configuration.")

}

// SPARK-12759 Check executor memory to fail fast if memory is insufficient

if (conf.contains(config.EXECUTOR_MEMORY)) {

val executorMemory = conf.getSizeAsBytes(config.EXECUTOR_MEMORY.key)

if (executorMemory < minSystemMemory) {

throw new IllegalArgumentException(s"Executor memory $executorMemory must be at least " +

s"$minSystemMemory. Please increase executor memory using the " +

s"--executor-memory option or ${config.EXECUTOR_MEMORY.key} in Spark configuration.")

}

}

// 可用最大内存 = 最大可用内存- 300

val usableMemory = systemMemory - reservedMemory

// 读取配置,默认为0.6

val memoryFraction = conf.get(config.MEMORY_FRACTION)

// 返回可用最大内存*0.6

(usableMemory * memoryFraction).toLong

}

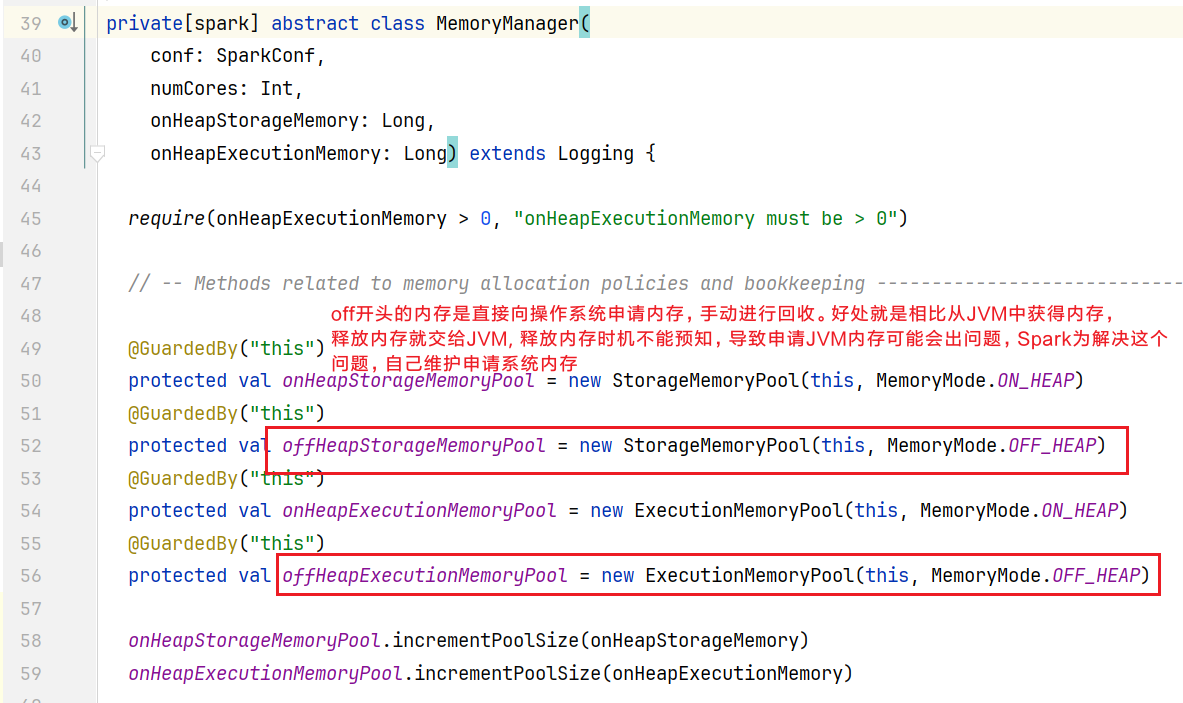

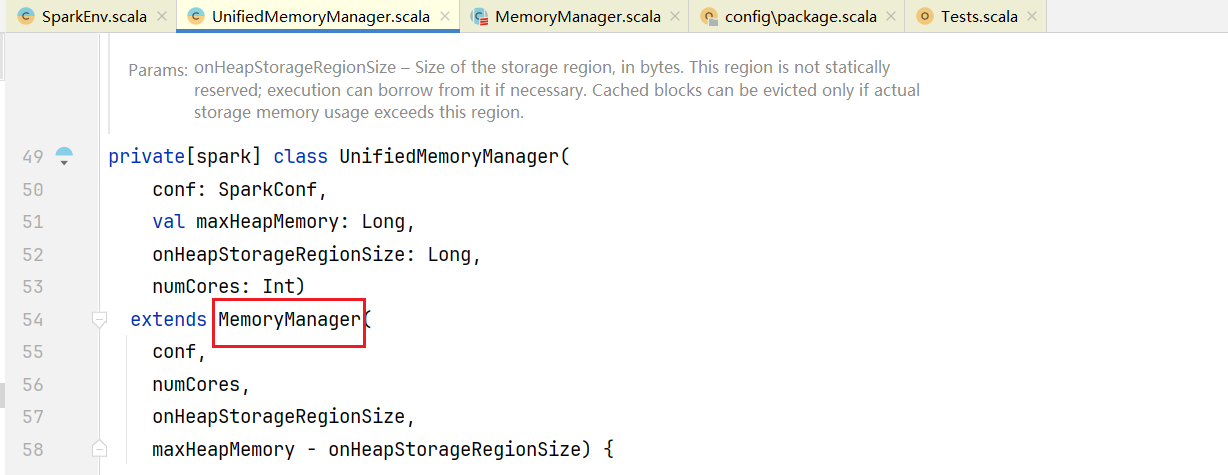

}UnifiedMemoryManager的伴生对象的apply()方法: 点击父类MemoryManager,查看构造函数:

点击父类MemoryManager,查看构造函数:  可以看到onHeapExecutionMemory也就是执行内存=可用内存-存储内存。也就是占用最大可用内存的0.3,和存储内存一样大。

可以看到onHeapExecutionMemory也就是执行内存=可用内存-存储内存。也就是占用最大可用内存的0.3,和存储内存一样大。